「そこにある事実とそこにいる人間に向き合い続けろ」

そんなメッセージを受け取った。

舞台のネタバレと、東日本大震災に関する記述と、”脚本としての”暴力的表現が含まれます。

ご注意ください。

記事を修正しました。

復興なんて、終わらない。

だって、失ったものは何にも戻ってこないのだから。

同じものは一つもないこの世界で、それは取り戻すことができるのだろうか。

あのときなくしたおもちゃが大人になって買っても手に入らないように。

殆どのものは代わりがない。

代えがきかないものばかりの世界で、一番大事なのは命で、次に大事なのは記憶だ。

大事なものを失くしたその人が生涯を終えるその時も、復興なんて終わらないのではないだろうか。

復興が持つ意味が”ふたたび元のように栄える”ことなら、それはいつかやってくるだろうけど。

記憶に傷として刻まれたものは癒えるのだろうか。ずっと手放すことはできないだろう。付き合いながら生きるしかない。

復興の終わりはいつだろうか、いま、そんな事を考えた時に見えてきたのは何年後なんて数字ではなかった。

その痛みの記憶が消えるまで。その記憶を持った人がいなくなるまで。

癒えない傷が多くの人にあるのなら、その人たちが全員この世を去るその日までこの痛みは世界に残り続ける。

それを誰かが元通りにするなんて、本人にすらできないことを誰ができるんだろう。

”復興”の中に失われた命は含まれていないし、あの日に失われた幸福は含まれていない。

そもそも、そこに個人の人格という単位が含まれていないんじゃないか。

これこそが復興の言葉の意味だというなら、恐ろしく血の通っていない言葉じゃないだろうか。

冷たすぎる。なんてビジネスライクで、忖度的な言葉なんだろう。

この言葉は「外の人間が使う言葉だ」と舞台では扱われる。

そこにリアルなものをどうしても感じざるを得ない。

マスコミ。ボランティア。テレビのアイドル。世間からの言葉。

「頑張って。あなたは一人じゃない。一緒だよ。」といった言葉。よく使われる「絆」。

この言葉を被災者はどう感じているのだろうか。一つの答えが示されるのがこの舞台だった。

お金がある。安定している。安全な所で休んで、そこからまた一日をはじめる。

お金と安定と安心から希望は生まれる。

その大半のリソースになるのは、家だ。

家があるから帰ってこれる。帰る場所がある。

家があるからどこかに行ける。仕事に行ける。

家が災害でなくなった瞬間に全部を失う、そこに残るのは貧困だ。

金銭的貧困、物理的貧困、精神的貧困の3つの貧困があると思うが、

被災された方は突然これら全てが貧困状態に放り出される。

書いてる私は金銭的貧困と精神的貧困の2つは経験したことがある。

歩いて普通に仕事をして普通に綺麗な服を着ている人が全くの別世界に見えたのを覚えている。

自分がいる世界はその世界ではないのだという感覚のなかで、

自分はこの世界における異物なのだ、ということも認識した。

”この状態を招いたのは全て自分のせいである”…そういう精神状態の中には希望なんてどこにもなく絶望がただ鎮座しているだけだ。

これよりひどい状態を想像することは出来る。

なぜ自分だけが生きているのかという後悔。

もっとこうすればあの人を助けられたのではないかという罪悪感。

それに対してどうすることもできないという隔絶。

痛みだけがその人の中で続いていく。

相手の痛みを想像することはできても体感することはできない。

そういう意味でどこまで行っても私は部外者でしかない。

他人事のその先にたどり着くことができない。

私がどんなに相手に寄り添いたくても、その痛みを分かち合いたいと思ってもその本当の痛みを知ることができない。

そのことが無力で無力で、悔しくてたまらない。

けれども、それは私の感情の話でしかない。

私は家を流されていない。私は家族も友達も知り合いも失っていない。

(生まれが原因で私が失くしたものや手に入ることのない一般的なものは数多あるけれども)

その時点で、自分を”持たざる者”だと思う人から見れば私は”持っている者”になってしまう。

”持っている者”がどんな事を言ったって、同じ心境になんて立てない。

立ってほしくない。わかってほしくもない。

”持たざる者の感情”を持った瞬間に持っている人の言葉は全て聞こえなくなる。

嘲笑っているように聞こえるときすらある。

そんな時は攻撃的にすらなるし、相手も同じ立場になればいいと思う。同じくらい不幸になればいいと思う。

怒りと悲しみと僻みとどうしようもない絶望。

私が街行く人に抱いた感情に似たものが、被災者とそうでない人の間に生まれることがあるのだと、とあるシーンに一つの回答を感じた。

私が被災者に怒りをぶつけられた過去。

かつて私自身が、些細なきっかけで被災者の方に自らの体験を交え突然怒りをぶつけられた事がある。

親族を亡くした方だ。

「俺に比べればお前の不幸やお前の失ったものは大したことはない。俺が失ったものは帰ってこない。だって死んだんだから。お前はなんとでもなるだろ。なんか言えよ。この話をするとみんな黙るから俺はこの話はしたくないんだ」

それに対して、私は何も言い返せないわけではなかった。

その時私はこう考えていた。

客観的な不幸と、主観的な不幸は一致しないのではないか。

心を引き裂かれるような悲しい体験が必ずしも目に見えることがないように。

心の痛みが目に見えないように。

不幸は個人の主観でその大きさが決まるのではないか。

だとしたら、他者が客観的な不幸から個人の不幸や痛みの大小を判断することはナンセンスだ。というような事を言い返そうか。

しかし、それを言っても暴力にしかならないと思った。

だからこそ、黙っていた。そのまま向こうの怒りは収まらず縁切りを言い渡された。

希薄を見た今だからこそ考えられるもの。

あのとき、あの人の言葉の矛先は私を含め、被災していない不特定多数の人々に向いていたのではないかと思う。

「親族を亡くしたという悲しみ」だけに終わらない何かがそこにはあったのかもしれない。

その方が背負ってきた被災者というレッテル全てに対する怒りをぶつけられたようにも思う。

彼らの怒りや悲しみはいつか消えるのだろうか。

時間が解決してくれるのだろうか。

そんなやり場の無い感情が彼らを持たざる者に変えてしまうのなら、きっと彼らにとって持っている者の言葉が届くのはいつになるだろう。

彼らのやり場のない感情がどこかに出ていったとき、私たちは少しでも彼らの世界に近づけるのだろうか。

そもそもそんなときが来るのだろうか。

それぞれの不幸や痛みはこれからずっとそれぞれが抱えていくものだ。

痛みは自分ですぐに消すことができない。

誰かが痛みを消すこともできない。

それでもその痛みが止まらないなら、少しくらい吐き出す先になれたらいいと思う。

もしも彼らが話す相手を求めたなら、その時初めて何かができる気がする。

これは他人事ではないという認識があって初めて出来ることではないか。

ならば、他人事という認識が変わる日までは、お互いがお互いに向き合うことはできない。

今できることはこの認識を変えていくことのみ、なのかもしれない。

あの日、日本は2つに分かれてしまったのかもしれない。

引かれた線のあっち側とこっち側。

あっち側のものだから関係ない。

…そんな認識がないだろうか。

なんとかそれを変えられないだろうか。

全ては線のこっち側で起きていると考えられたとき、想像することができる。

知ることができる。向き合うことができる。

関係のないあっち側になった途端、その裏で起きているどうしようもないことに目を向けることも難しくなる。

”他人事”が少ない世界は、今よりちょっとだけ優しいはずだ。

希薄が描いたもの、込められた願いはここにあるのかもしれない。

舞台について。メタ構造とメッセージを伝える仕掛け。

会場に入った観客はその瞬間に客から当事者に変わってしまう。

そうさせる仕組みを沢山用意していた。

この「希薄」が伝えたかったメッセージが当事者意識を持つことなら、会場に入った瞬間から舞台は始まっていたのだ。

ステージの上の世界の中に連れて行かれる。想いを直接身に受ける…そういう意味では舞台に巻き込まれるといっていい。

舞台、小劇場というコンテンツの強みを最大限活かしている。これほどのものは見たことがない。

気がついたもの。会場に入るということ。

会場外から施設のロビーへ降りていく階段には掲示板がある。

それは避難所で被災者が情報交換しているものを想像させる。

たくさんの伝言で埋め尽くされていたそれを目の当たりにしたとき、

ここはどこなのだろうか、そんな疑問が浮かぶ。

開場を迎えてロビーから会場に入れば、そこは一面の青だ。

海のようだけど、白と黒のインクが撒き散らされている。

掲示板を見ていれば、ここが避難所のようだ、と気付くかもしれない。

しかしこの青はブルーシートの色だ、と足を踏み入れた瞬間に素材の質感で気付かされる。

震災とブルーシートと聞いてあなたは何を思い出すだろう。

私が先に思い出したのは避難所より遺体安置所だった。

そういうメタ演出なのだろう。どんな舞台になるのだろう。

そんな事を考え始めたとき、舞台開演前の注意が行われる。

オープニングに巻き込まれる。

開演時間を迎えると、スタッフ?が開演前の注意を再度行う。

開演前の注意を話している最中に、緊急地震速報の音が鳴り響く。

この速報音は誰もが現実に戻ってしまうような効果があるようにも思う。

天井からぶら下がっているものが揺れる。

現実に起きている地震と一瞬錯覚してしまう。

スタッフはパニックを起こす。これは舞台だ。

それに気付いて、舞台の中での演出だとわかっていて、時系列がわからなくなる。

すぐに津波がやってくる。誰かの回想なのだろうか。津波がやってくる瞬間なのだろうか。

スタッフだけでなく、私の頭の中もぐちゃぐちゃになっていく。舞台の世界に溶け込んでいく。

実はこれ、舞台のオープニングだ。

スタッフではない。主人公なのだ。主人公が舞台作家であり、劇中劇として開演前のあいさつを行っていたシーンだったのだ。

その最中に地震が発生している、という場面だったのだ。この演出は、とんでもなくパワフルだった。

どこからどこまでが現実で、どこからが舞台の内容なのか。わからなくなっていく。

劇中「テレビの中で起きた出来事」というようなフレーズが多用され、

最後の演出も終演に自然に溶け込んでいく。

掲示板はただのイメージやオブジェではなかった。

先に述べた掲示板の中には「女性の一人歩き、レイプ注意!」という伝言が小さく、一枚だけあった。

避難所でレイプ事件が起きたという事が劇中で語られるのだが、

ままならない理由で起きたそれは多くの登場人物を傷つける。

掲示板の中には登場人物から登場人物へのメッセージもあった。あの掲示板はすでにストーリーに組み込まれているものだったのだ。

なぜそんなところに小さく一枚だけそのような注意書きがあったのか?

その理由に気がついた時、胸が痛くなる。

被災者が被災者に?被災者がボランティアを?

起きてしまった悲劇は、被災者へのイメージの低下を防ぐため公にされなかった。

だからこそ、小さく。もしもそれで誰かに届くなら。無駄にしたくないから。

現実に起きたことなのかはわからない。

現実には起きてなかったのかもしれない。(だったらどんなに良かっただろう。)

もし事件が起きていたら。

同じようなことになっているだろう。

公にされることなく被害者は泣き寝入りしているだろうし、誰かに言い出すこともできなかったはずだ。

そういったメタな仕掛けや伏線が用意されている。

どれかに気がつけば、自身の思想や体験とぶつかりながら観劇することになる。

その上で演者の言葉のどれもがリアルな言葉に聞こえてくる。

劇を見ているのか、自分が体験しているのか、その境界線は極めて薄くなっていく。

向き合うきっかけ、という言葉がしっくりくる。

東日本大震災被災者というステレオタイプ。

登場人物は被災者の代表であり代弁者なのだろうか。

劇中には様々な立場の人間が出てくる。

被災者と一口に言っても、被災した人。

前を向いている人。逃げたり前を向いたり、今は逃げている人。

ずっと受け入れられない人。被災した人を助けていた人。

それらすべてを被災者のステレオタイプと扱うこともできる。

でもそこに人格を感じざるを得ないほどリアルな感情が見えてくる。

誰もが誰かしらの言葉に共感できる瞬間がある。それがこの舞台を現実に近づけている。

私が共感したのは主人公の兄が自ら命を絶つシーンだ。直接の描写はない。

その最後の言葉がショッキングで、喉元に刺さった骨のように、簡単には飲み込めなかった。

わかりやすく言えば絶望の中この世から去っていったのだが、

その中にある感情は私が知っているもので、その事にとても困惑した。

すぐに受け入れられなかった。

沢山のものを失った人は自然な想いとして絶望していく。あまりにも普通のことだ。

けれどそうなった人に届く言葉はなくなっていく。

普通に生きているふりをしていてもその絶望は消えない。

その絶望に振り回され続ける人もあの日被災した人の中にはいるのだ。

「希薄」では被災者の言葉や体験が多く脚本に組み込まれている。

その一部と思われるものはネットでも見ることが出来る。

(おそらくこの投稿をしている弟、被災した兄というプロットが初期にあったのではないかと思う)

4日目にやっと町に行っていいと言われて、

どっから手をつけていいかわからないどころか、

いっそもう何もしたくなくなるような町だった場所を見て、

ここを復興だなんて、微塵も思えない。今も。

蓋をしたい。見たくない。

町を見ると、死にたくなる。

自分の人生は、もう終わったなって思うよ。

こっからは、もう、どう頑張っても金持ちにもなれないだろうし、

家だって、もう、二度と持てる気がしない。

何も希望なんかないよ。

画面の向こう側の出来事だと言えないような、他人事にしておけないような体験を、何度もさせられるのが「希薄」という舞台だ。

メタ構造を巧みに用いて観客は舞台装置になっていく。そこまでして何を表現したかったのか。

上演期間中、私も希薄の感想を探し続け、見た人と感想や意見を話し合っていくなかで見えてきたものがある。

画面の向こう側に被災者を置き去りにした瞬間にまた被害が生まれる。

震災における悲劇は防げたものもあるし、防げなかった部分もある。

防ぐ事に関する情報は常に人々は忘れるべきでない。つまり、風化すべきではない。

だが、その痛みそのものは忘れ去られる権利があるのではないか。風化していってもいいものなのではないか。

でなければ一生痛みと付き合うことが義務として強制されることになってしまう。

毎年3月に震災が、震災が、と騒いで次の週には忘れ去られていく。

「絆」とか「頑張れ」って言葉を言うだけ言って終わる。

被災者は、被災者というステレオタイプとして、一年に一回消費されるだけのコンテンツ…感動ポルノと同列の存在になりつつある。

彼らをステレオタイプとして扱ったり画面の向こう側から叩くことで見えなくなっていくものがある。

被災された方のそれぞれの感情と事実だ。

東日本大震災を他人事にすること、想像することや知ることをやめてしまうことが、

彼らの心を傷つけていく。

上にも書いたが、2017年に私はとある事がきっかけで親族を亡くした被災者の方に被災の怒りをぶつけられた。

癒えることの無い破壊と喪失の体験は、現在進行形で続いている。

(あの人の痛みが少しでも楽になってくれればということを願わざるを得ない)

これから必要になるのは身を守るための情報を忘れないことと、

被災者の心を守ることなのではないか。

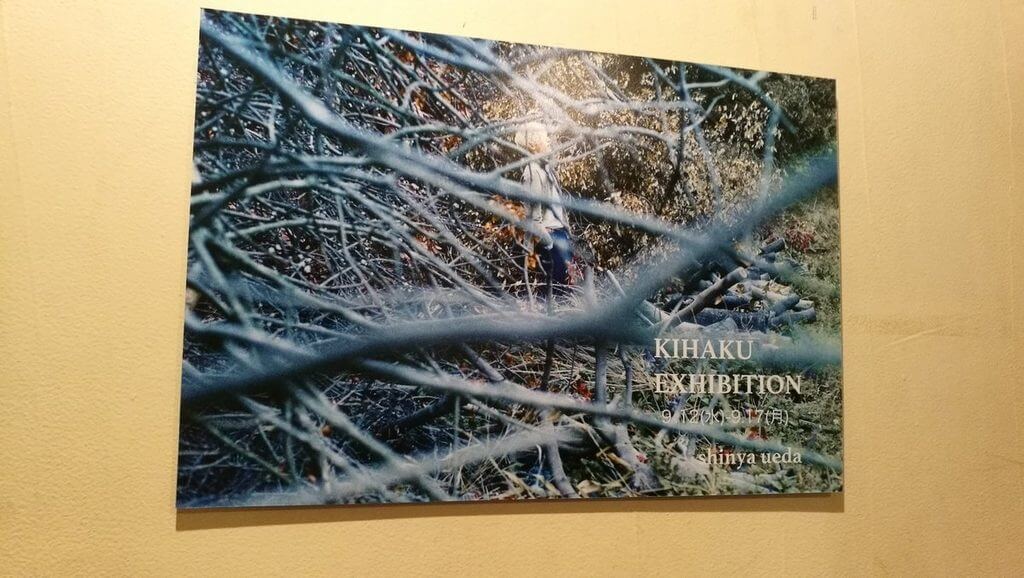

9月12日という3月11日から6ヶ月後、つまり半年後…一番その記憶から遠い日に開演された「希薄」に込められたメッセージの一つだと感じた。

「他人事にせず向き合う」ということ。

これは東日本大震災だけに関係しているものではない。

現在にはびこる様々な問題の突破口になりうることも忘れてはいけない。

被災者という名前の人間はいないのだ。

名前と人生と家族を持った1人の人間がたくさんいて、それぞれの形で被災した。

もしその人達と出会いその人が事実を語ることがあったなら、その声と想いを画面の向こうに置き去りにしてはいけない。

そこにある事実とそこにいる人間に向き合い続けろ。この世界に生きる当事者として。

私は、「希薄」から、そんなメッセージを受け取った。

私はそれを”画面の向こう”にこうして送り返そうとしているのだが、

もしもこの文を読んだあなたに何かしらの思いを届けられたなら、少なくとも開演初日に私がサンモールスタジオにいたことは無駄ではなかったと思う。

この記事へのコメント